Основной закон динамики это и есть второй закон Ньютона, который построен с учетом наличия новых величин, так как сила и масса тела.

Необходимо выделить тот факт, что второй закон известного физика действует исключительно в инерциальных системах отсчета.

Наглядные примеры того, что закон действительно работает, можно найти без особого труда и даже провести самостоятельно опыты, так как речь на самом деле об иллюстрации второго закона природы.

Все великие открытия создаются на основе упорных и длительных наблюдений за определенными феноменами, так случилось и в случае второго закона Ньютона. Великий физик частично обобщил некоторые моменты и сформулировал его так:

Ускорение тела, которое появляется путем воздействия на него определенной силой, является пропорциональным относительно этой силы, и в то же время обратно пропорциональным относительно своей массы.

Формулировка второго закона Ньютона начинается с небольшой предыстории и именно с определением понятия «сила». Сам Ньютон характеризовал ее как определенное воздействие над телом с целью изменить его изначальное прямолинейное движение или состояние покоя, в котором тело пребывает.

На фоне этого определения второй закон движения гласит, что изменение движения пропорционально силе воздействия и соответствует направлению, по которой данная сила действует.

Второй закон Ньютона является великим открытием, так как решает самую важную задачу динамики и дает ей определение.

Второй закон Ньютона и его формула

a=F/m

(F – сила воздействия, m- масса тела, a – ускорение)

Данный закон динамики не способен определить то, с какой скоростью и на какое расстояние передвинется предмет, а только параметр ускорение.

Проверить закономерность можно путем воздействия одинаковой силой на тела с различной массой и результат будет таким: ускорение, которое приобретет каждое из этих тел, будет обратно пропорционально массе каждого из них.

Если поменять в этом эксперименте условия и сделать силы переменными, то при воздействии силы различной величины на то же самое тело с той же массой, параметр ускорение будет обратно пропорциональным этим силам.

Определение данного закона в физике будет совсем иной, если масса тела не будет константным, а будет переменным, так как в случае релятивистского движения. В таком случае основной закон динамики будет продолжать работать, только приобретет совсем иную форму. Это связано с тем, что при расчете появятся новые параметры, так как импульс, координаты тела, скорость, время и радиус-вектор.

Открытие Исаака Ньютона позволяет рассчитывать параметр ускорение тела в том случае, когда известна его масса и сила, которой на него было произведено воздействие.

Говоря о единицах, в которых может измеряться сила воздействия на тело, то согласно Международной системе единиц ими стали ньютоны (Н).

Единица силы таким образом представляет собой ничего иное как эталон силы, способный давать телу с массой в 1 кг ускорение 1 м/с2.

В некоторых случаях на тело воздействует не одна единственная сила, а совокупность сил и в таком случае необходимо их суммировать, чтобы узнать этот параметр воздействия.

Расчет делается соответственно равнодействующих сил, а не относительно каждой силы, которая действует по отдельности.

При нулевой отметке силы воздействия на тело с любой массой, оно будет продолжать оставаться в состоянии покоя или продолжать свое изначальное прямолинейное движение при предыдущих условиях.

Эксперименты на базе Второго закона Ньютона

Проверить, как действует данный закон динамики можно посредством простых экспериментов, которые помогут понять, что он собой представляет и даже его генез. Лучший способ учить физику и все ее законы это не просто наизусть выучить все законы и формулы, а именно понимать их. В таком случае они будут понятными, интересными и полезными.

Эксперимент №1. Берем два одинаковых пакета и помещаем туда груз различной величины, один наполняем наполовину, а другой целиком. После пытаемся поднять эти два пакета одновременно, воздействуя одинаковой силой на них.

Несмотря на то, что сила воздействия одинаковая, легкий пакет поднимется быстрее (он буквально взлетит под воздействием силы), в то время как тяжелый пакет будет подниматься совершенно с иной скоростью, намного медленнее.

Вот оно различное ускорение под воздействием одинаковой силой на предметы с различной массой тела.

Эксперимент № 2. Берем футбольный мяч и пытаемся ударить его ногой два раза, один раз не очень сильно, а второй раз со всей силы.

В первом случае мяч проделает не очень долгий путь и не очень быстро, а во втором случае он взлетит далеко и с повышенной скоростью.

Это пример того, как на практике закон Ньютона действует в том случае, когда масса тела остается неизменной и меняется только сила, посредством которой на него проводиться воздействие.

Возможность экспериментировать и делать переменным силу или массу тела позволяет иллюстрировать наглядно, как получил генерирование с виду простой, но гениальный второй закон Ньютона. Таких экспериментов можно провести множество, и во всех случаях его основа будет соблюдаться.

Применение данного закона на практике позволяет проводить важные расчеты и решать серьезные задачи. Понимание закона поможет и вам в случае решения обычных задач из учебника по физике, особенно если ваши знания не будут ограничиваться познанием одного единственного закона.

Успех в изучении физики зависит от осознания важности этого предмета на практике и в повседневной жизни, все это происходит вокруг всех нас, а замечать все позволит хорошая наблюдательность и логическое мышление.

Может быть, это и не позволит открывать новые законы динамики, но сделает окружающий мир более понятным и доступным во всех своих проявлениях.

Если материал был полезен, вы можете отправить донат или поделиться данным материалом в социальных сетях:

Источник: https://reshit.ru/Vtoroy-zakon-Nyutona

Импульс тела. Другая формулировка второго закона Ньютона

Не так давно мы изучали второй закон Ньютона. Напомним, что он гласит следующее: равнодействующая сила, действующая на тело равна произведению массы тела и ускорения, сообщаемого этой силой:

После преобразований получаем:

![]()

В правой части у нас появилась величина, равная произведению массы и скорости. Эта физическая величина называется импульсом. В общем и целом, можно сказать, что импульс — это мера механического движения. Более подробно с физическим смыслом импульса мы познакомимся при изучении закона сохранения импульса.

- Исходя из полученного уравнения, мы можем иначе сформулировать второй закон Ньютона: сила, приложенная к телу равна отношению изменения импульса к промежутку времени, за который это изменение произошло:

- Кстати, именно так Ньютон изначально сформулировал свой закон (за исключением того, что он был записан в дифференциальной форме, но мы, на данном этапе, не затрагиваем высшую математику).

- Итак, давайте обратимся к определению импульса. Импульс тела (или материальной точки) — это физическая величина, равная произведению массы тела и его скорости:

Поскольку скорость является векторной величиной, импульс имеет направление. Это направление совпадает с направлением скорости тела. Посмотрев на новую формулировку второго закона Ньютона, не трудно догадаться, что сила направлена так же, как и изменение импульса.

![]()

Необходимо отметить, что импульс тела складывается из импульсов материальных точек, из которых состоит тело. Как правило, любое движущееся тело обладает импульсом. Есть лишь одно исключение — это некоторые виды вращательного движения. Например, если мы рассмотрим вращение однородного диска вокруг оси, проходящей через его центр, то убедимся, что импульс диска равен нулю.

Рассмотрим две диаметрально противоположные точки 1 и 2. Очевидно, что эти точки находятся на одинаковом расстоянии от центра, а, следовательно, их скорости равны по модулю и противоположны по направлению. Массы этих точек равны, поскольку диск однородный.

Таким образом, мы получим, что точки 1 и 2 обладают импульсами, равными по модулю и противоположными по направлению. Следовательно, их суммарный импульс равен нулю. Точно также, к любой точке можно подобрать диаметрально противоположную точку, которая будет уравновешивать импульс первой точки.

В итоге, суммарный импульс диска равен нулю.

Пример решения задачи.

Задача. Автомобиль едет по дороге со скоростью 65 км/ч, а сзади него едет другой автомобиль с той же скоростью.

Из-под колеса впереди идущего автомобиля вылетает кусочек грязи под углом 30° к направлению движения обеих машин.

С какой силой этот кусочек массой 50 г отлетит в лобовое стекло идущего сзади автомобиля? Время удара грязи о стекло составляет 0,2 с. Изменением скорости кусочка грязи в процессе полета можно пренебречь.

В первую очередь заметим, что грязь вылетит из-под колеса с той же скоростью, с которой вращается колесо. Поскольку в задаче сказано пренебречь изменением скорости грязи в процессе полета, мы можем считать скорость постоянной до удара о стекло. Заметим, что другой автомобиль тоже двигается, поэтому нам необходимо вычислить скорость движения кусочка грязи, относительно второго автомобиля.

Источник: https://videouroki.net/video/23-impul-s-tiela-drughaia-formulirovka-vtorogho-zakona-n-iutona.html

– В чем сила брат? – В Ньютонах брат.

С этой шутки можно начать, а точнее продолжить нашу статью о законах Ньютона, на которых, словно на трех слонах стоят основы классической механики. О первом законе Ньютона мы уже писали, и сегодня очередь за вторым законом имени великого английского физика. В чем его суть, как звучит второй закон Ньютона и какая его формула, об этом читайте далее.

Основные понятия: сила, ускорение, масса

Именно с открытием второго закона Ньютона его имя стало ассоциироваться с физическим понятием силы. Впрочем, сила стала не только ассоциироваться, но и измеряться в ньютонах. Да и сам второй закон тесно связан с понятием силы, а также скорости, и ускорения, а еще массы. Но обо всем по порядку.

Что такое сила в физике? Сила это некая физическая величина, обязательно имеющая свое направление (вектор), которая является мерой действия на тело. Обозначается сила литерой F.

Измерить величину силы можно при помощи специального прибора – динамометра. Обычно он состоит из пружины, связанной со стрелочным указателем.

Если пружину растянуть, то произойдет отклонение стрелки, которая покажет количественную характеристику силы F.

Вот так выглядит динамометр, измеритель силы. Впрочем, существуют разные разновидности этого прибора. Обычно на тело при движении действует сразу несколько сил (к тому же имеющих разную направленность или вектор): сила гравитации, сила трения и т. д.

В прошлой статье о первом законе у нас в качестве примера фигурировала некая тележка. Если приложить силу к этой тележке она станет катиться, и если представить, что на тележку не действуют никакие другие силы, то она будет катиться бесконечно.

Бесконечно тележки катиться могут только в придуманной Ньютоном инерциальной системе отсчета (ИСО), существующей лишь теоретически. На практике же мы прекрасно понимаем, что тележка покатится лишь какое-то время и вскоре остановится.

А значит, ее скорость изменится, от некоего значения до нуля.

То как меняется скорость в течение времени, называется ускорением (его принято обозначать литерой a).

На практике в реальной жизни все тела движутся с ускорением, причем если скорость нарастает, или убывает равномерно, то такое движение называется равноускоренным.

Примером такого движение может быть падение любого тела вниз, оно будет падать с одинаковым ускорением, формируемым земной гравитацией g.

И напоследок на характеристику движения любого тела влияет его масса, которую принято обозначать литерой m. В физике масса часто является мерой инертности тела, то есть чем больше масса того или иного тела, тем труднее его сдвинуть с места, но уже сдвинув, его опять таки труднее остановить.

Определение второго закона Ньютона

Если первый закон Ньютона в свое время пытался объяснить то, как работает небесная механика, каким образом планеты непрерывно движутся вокруг Солнца (и не падают на него), то второй закон в этом плане более приземлен, он объясняет движение тел тут, на Земле. По сути это основной закон динамики, базовой закон физической природы.

Существует несколько классических определений второго закона Ньютона: первое из них гласит: сила, оказывающая воздействие на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое данной силой ускорение.

Второе определение идет не от силы, а от ускорения, оно гласит: ускорение тела прямо пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально массе.

Формула второго закона Ньютона

- Первое приведенное нами определение можно записать классической формулой:

- F = ma

- Где F – сила, действующая на тело, m – его масса, а – ускорение.

- Для второго определения уравнение будет следующим:

- a = F/m

Иными словами, чем больше сила, действующая на тело, тем больше его ускорения, и наоборот, чем больше масса тела, тем его ускорение будет меньшим.

По сути, мы пересказали суть второго закона Ньютона своими словами.

Равнодействующая сила

Как мы писали выше, на практике в реальной жизни на каждое физическое тело действует не одна, а несколько сил, причем с разными направлениями. Какое же отражения во втором законе Ньютона находит действия разных сил, обозначим их F1, F2, F3. Так вот если на тело действует несколько сил, то в формуле второго закона фигурирует равнодействующая сила F, которая высчитывается по формуле:

F = F1 + F2 + F3.

Если же равнодействующая сила будет равна нулю, то тело будет пребывать в состоянии покоя, либо равномерного прямолинейного движения.

Рекомендованная литература и полезные ссылки

- Лич Дж. У. Классическая механика. М.: Иностр. литература, 1961.

- Спасский Б. И.. История физики. М., «Высшая школа», 1977.

- Кудрявцев П. С. Курс истории физики. — М.: Просвещение, 1974.

- Crowell, Benjamin (2011), Light and Matter (2011, Light and Matter), especially at Section 4.2, Newton’s First Law, Section 4.3, Newton’s Second Law, and Section 5.1, Newton’s Third Law.

- Feynman, R. P. (англ.)русск.; Leighton, R. B.; Sands, M. The Feynman Lectures on Physics (неопр.). — 2nd. — Pearson/Addison-Wesley, 2005. — Т. Vol. 1. — ISBN 0-8053-9049-9.

Второй закон Ньютона, видео

И в завершении образовательное видео по теме нашей статьи.

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.

Источник: https://www.poznavayka.org/fizika/vtoroj-zakon-nyutona/

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона связывает вместе три, на первый взгляд, совершенно не связанные друг с другом величины: ускорение, массу и силу. Хотите легко и быстро, на примерах понять, как это происходит? Запросто. Надо будет проделать пару элементарных опытов и немного порассуждать.

Начнем с практической части. Нагрузите чем-нибудь две сумки или два пакета. Один чуть-чуть, а второй очень сильно. Только пакеты берите покрепче. А теперь примерно с одинаковой силой по очереди резко поднимите оба пакета вверх. Вы увидите, что легкий пакет практически взлетит, а вот тяжелый перемещаться будет намного медленнее.

А теперь другой опыт положите на землю футбольный мячик и пните его пару раз. Один раз легонько, а второй раз со всей силы. Понаблюдайте, как изменится скорость мяча после пинка. В первом случае он потихоньку откатится на небольшое расстояние, во втором улетит далеко и на весьма приличной скорости. Ну вот и все, с практической частью закончили. Теперь немного порассуждаем.

Действие равнодействующей силы

Мы знаем, что скорость тела изменяется под действием приложенной к нему силы. Если на тело действуют несколько сил, то находят равнодействующую этих сил, то есть некую общую суммарную силу, обладающую определенным направлением и числовым значением.

То есть, фактически, все случаи приложения различных сил в конкретный момент времени можно свести к действию одной равнодействующей силы. Таким образом, чтобы найти, как изменилась скорость тела, нам надо знать, какая сила действует на тело.

Какое ускорение получает тело?

В зависимости от величины и направления силы тело получит то или иное ускорение. Это четко видно в опыте с мячом. Когда мы подействовали на тело небольшой силой, мяч ускорился не очень сильно.

Когда же сила воздействия увеличилась, то мяч приобрел гораздо большее ускорение. То есть, ускорение связано с приложенной силой прямо пропорционально.

Чем больше сила воздействия, тем большее ускорение приобретает тело.

От чего еще зависит ускорение, полученное телом в результате воздействия на него? Вспомним первую часть нашего опыта. Ускорение двух грузов у нас было ощутимо разным, хотя силу мы старались прикладывать одинаковую. А вот масса грузов у нас отличалась. И в случае с большей массой ускорение тела было небольшим, а в случае меньшей массы намного большим.

То есть, второй вывод это то, что масса тела напрямую связана с ускорением, приобретаемым телом в результате воздействия силы. При этом, масса тела обратно пропорциональна полученному ускорению. Чем больше масса, тем меньше будет величина ускорения.

Второй Закон Ньютона: формула и определение

- Исходя из всего вышесказанного, приходим к тому, что можно записать второй закон Ньютона в виде следующей формулы:

- a =F / m ,

- где a ускорение, F сила воздействия, m масса тела.

Соответственно, второму закону Ньютона можно дать такое определение: ускорение, приобретаемое телом в результате воздействия на него, прямо пропорционально силе или равнодействующей сил этого воздействия и обратно пропорционально массе тела. Это и есть второй закон Ньютона.

Не правда ли, все оказалось довольно просто и понятно?

Нужна помощь в учебе?

Предыдущая тема: Инерциальные системы отсчета: первый закон Ньютона

Предыдущая тема: Инерциальные системы отсчета: первый закон Ньютона

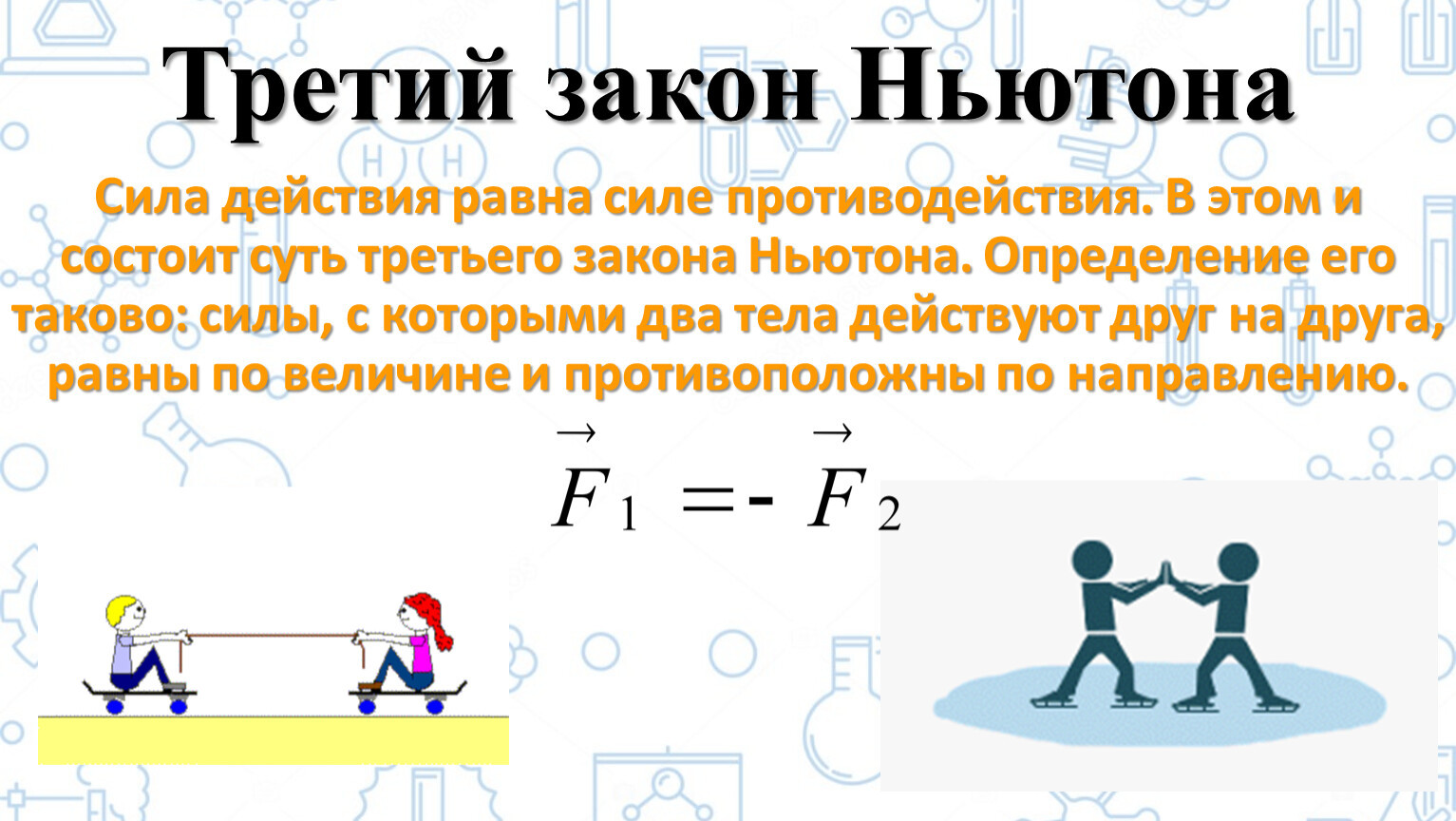

Следующая тема: Третий закон Ньютона: определение, формула + рассуждения по теме

Источник: http://www.nado5.ru/e-book/vtoroi-zakon-nyutona

Второй закон Ньютона — формула, применение и примеры решения — Помощник для школьников Спринт-Олимпиады

При решении задач с физико-математическим уклоном на движение тел используется базовая формула — второй закон Ньютона. С ее помощью можно вычислить ускорение, массу и силу, приложенную к объекту движения. Физики перед решением задач рекомендуют подробно ознакомиться с теорией, а затем переходить к практике.

Общие сведения

Знакомство с правилами Ньютона начинается в старших классах средних образовательных школах.

Формулу 2 закона Ньютона можно сформулировать в таком виде: a = F / m, где F — результирующая сила, m — масса тела и a — ускорение.

Расшифровка формулы (формулировка правила) следующая: ускорение тела в инерциальных системах отсчета прямо пропорционально зависит от результирующей силы, действующей на него, и обратно пропорционально его массе.

Правило и высшая математика

В высших учебных заведениях на уроках по физике (динамика) II правило Ньютона записывается в дифференциальной форме: d (p) / d (t) = F. В этом случае второй закон Ньютона, формулировка которого имеет вид: сила, действующая на материальную точку, прямо пропорционально зависит от ее производной импульса в определенный момент времени.

Исходя из формулы d (p) / d (t) = F, можно произвести некоторые математические преобразования для получения упрощенного соотношения.

Импульс тела (p) определяется при помощи такого уравнения: p = m * v, где m — масса материальной точки (тела), а v — ее скорость.

Если произвести подстановку этого соотношения в дифференциальную запись, то получится такое выражение: d (m * v) / d (t) = F. Используя свойства дифференциалов, константу (m) можно вынести: m * (d (v) / d (t)) = F.

Величина d (v) / d (t) является ускорением, следовательно, формула записывается следующим образом: m * a = F или a = F / m.

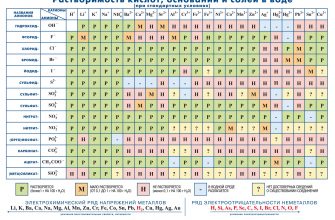

Основные величины

Один из элементов формулы II закона Ньютона — масса тела, показывающая реакцию тела на воздействие внешних сил и являющаяся количественным показателем инертных свойств вещества. Она обладает такими характеристиками:

Единицей измерения в международной системе является килограмм (кг). При решении задач рекомендуется переводить производные значения (тонны, граммы и т. д. ) в кг.

Следующим компонентом формулы является ускорение (а), которое показывает, какое будет изменение скорости движения тела или материальной точки в текущий момент. Если тело движется равномерно, а = 0. При равноускоренном движении объекта величина «а» растет до определенного значения с течением времени. Ускорение обладает такими характеристиками:

Единицей измерения является м/с 2 . Она вычисляется по формуле: a = v / t, где v — скорость в текущий момент времени t. Физический смысл a: изменение скорости тела, равной 1 м/с за единицу времени 1 с. Кратко запись выглядит так: 1 м/с 2 = 1 м/с * 1 с.

Силой называется векторная величина, которая воздействует на материальные объекты со стороны других тел. Она бывает результирующей и единичной. Первая состоит из группы сил — трения, тяжести, реакции опоры, тяги и т. д. Вторая представляет только одну единицу, т. е. силу тяжести или тяги, трения или реакцию опоры. Параметры, характеризующие F:

В учебниках по физике можно встретить понятие равнодействующей силы. Она эквивалентна результирующей. Например, в известной басне Крылова персонажи тянут воз в разные стороны, который не двигается.

Из этого следует, что равнодействующая сила тяги равна сумме векторов всех сил, приложенных персонажами (Ft = -Ft1 + Ft2 — Ft3 + Ft4 = 0, т. к.

по условию Ft1, Ft2, Ft3 и Ft4 имеют различные векторы воздействия).

Величина F измеряется в ньютонах. Физический смысл 1 Н может формулироваться следующим образом: сила в 1 ньютон, действующая на тело массой 1 кг, сообщает ему ускорение, равное 1 м/с2 Математически уравнение записывается таким образом: 1 Н = 1 кг * 1 м/с 2 .

Алгоритм перевода значений

При решении задач каждая единица должна переводиться в стандарт СИ. Физики разработали специальные алгоритмы, позволяющие выражать одно значение через другое. Если требуется перевести массу, нужно знать основные производные величины:

Значение силы (F) дается в ньютонах или килоньютонах (10 3 Н). В основном сложности возникают у новичков при переводе значений ускорения в стандарт СИ.

Для этой цели следует воспользоваться следующими правилами:

Для примера требуется разобрать единицу измерения, равную 20 км/ч 2 . Воспользовавшись правилами перевода, можно записать следующее: 20 * 1000 / 3600 = 5,6 (м/с 2 ).

Пример решения задачи

Формула позволяет решать задачи простой и повышенной сложности. Последние относятся к тем, в которых не дано 2 элемента соотношения, а известен всего лишь один. Чтобы узнать практическое применение формулы, нужно решить задание.

Например, требуется найти массу тела, которому сообщается сила (F), равная 2 кН. Кроме того, оно движется равноускоренно. Значение скорости (v) эквивалентно 57 км/ч в текущий момент времени (t), равный 2 с.

Чтобы было понятно, необходимо решать задачу по такому алгоритму:

Необходимо отметить, что расчет ускорения в 4 пункте можно упустить, подставив «а» в конечную формулу: m = F / (v / t) = F * t / v.

Таким образом, применение II закона Ньютона позволяет решать практически любые задачи на движения, поскольку он является базовым соотношением динамики.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://Sprint-Olympic.ru/uroki/fizika/97385-vtoroi-zakon-nutona-formyla-primenenie-i-primery-resheniia.html

1.8. Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона – основной закон динамики. Этот закон выполняется только в инерциальных системах отсчета.

Приступая к формулировке второго закона, следует вспомнить, что в динамике вводятся две новые физические величины – масса тела m и сила а также способы их измерения. Первая из этих величин – масса – является количественной характеристикой инертных свойств тела. Она показывает, как тело реагирует на внешнее воздействие. Вторая – сила – является количественной мерой действия одного тела на другое.

Второй закон Ньютона – это фундаментальный закон природы; он является обобщением опытных фактов, которые можно разделить на две категории:

-

Если на тела разной массы подействовать одинаковой силой, то ускорения, приобретаемые телами, оказываются обратно пропорциональны массам:

при F = const. -

Если силами разной величины подействовать на одно и то же тело, то ускорения тела оказываются прямо пропорциональными приложенн силам:

при m = const.

- Обобщая подобные наблюдения, Ньютон сформулировал основной закон динамики:

- Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение:

- Это и есть второй закон Ньютона. Он позволяет вычислить ускорение тела, если известна его масса m и действующая на тело сила :

В Международной системе единиц (СИ) за единицу силы принимается сила, которая сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2. Эта единица называется ньютоном (Н). Ее принимают в СИ за эталон силы (см. §1.7):

Если на тело одновременно действуют несколько сил (например, и то под силой в формуле, выражающей второй закон Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил:

| Рисунок 1.8.1.Сила – равнодействующая силы тяжести и силы нормального давления действующих на лыжницу на гладкой горе. Сила вызывает ускорение лыжника |

Если равнодействующая сила то тело будет оставаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Таким образом, формально второй закон Ньютона включает как частный случай первый закон Ньютона, однако первый закон Ньютона имеет более глубокое физическое содержание – он постулирует существование инерциальных систем отсчета.

| Модель. Движение тел на легком блоке |

|

Источник: https://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph8/theory.html